|

أڑأ،أ¬ أƒأ¦أٹأ‡أ‘ أ‡أ،أچأ‘أ¦أ

أڈ. أ£أچأ£أڈ أƒأچأ£أڈ أ¦أ‘أأ¸أ‹ mao@moraieth.com أ•أچأأأ‰ أ‡أ،أ”أ£أ“- أ،أأˆأأ‡

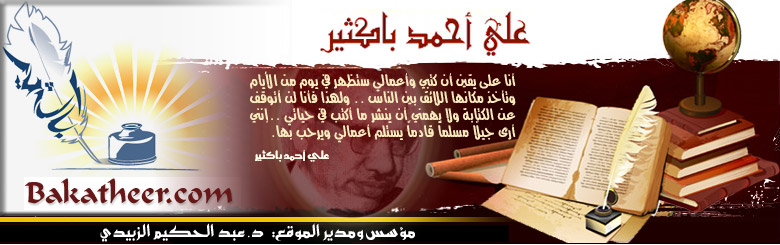

أ¦أ£أ‡ أڈأ£أٹ أأڈ أٹأںأ،أ¸أ£أٹ أڑأ،أ¬ أ”أ‡أڑأ‘ أ‡أ،أڑأ‘أ¦أˆأ‰ أ¦أ‡أ،أأ£أ¤ أ‡أ،أںأˆأأ‘ " أڑأˆأڈأ‡أ،أ،أ¥ أ‡أ،أˆأ‘أڈأ¦أ¤أ¸أ " أأ أ‡أ،أƒأ“أˆأ¦أڑ أ‡أ،أ£أ‡أ–أ آ، أ¦أ£أ‡ أڈأ‡أ£ أ‡أ،أ”أ† أˆأ‡أ،أ”أ† أأµأگأںأ³أ‘أµ أƒأ¦ أأگأںأ¸أ¶أ‘ " أˆأٹأ”أڈأأڈ أ‡أ،أںأ‡أ أ¦أںأ“أ‘أ¥أ‡ " أأ…أ¤أ¤أ أƒأŒأڈأ¥أ‡ أ‡أ،أ‚أ¤ أأ‘أ•أ‰ أ£أ¦أ‡أٹأأ‰ أ،أ،أچأڈأأ‹ أڑأ¤ أ‡أ،أ”أ‡أڑأ‘ أ¦أ‡أ،أƒأڈأأˆ أ‡أ،أ‚أژأ‘ أ‡أ،أںأˆأأ‘ أƒأأ–أœأ‡أ° " أڑأ،أ¬ أƒأچأ£أڈ أˆأ‡أںأ‹أأ‘ " أ•أ‡أچأˆ أ‡أ،أ£أ“أ‘أچأأ‡أٹ أ‡أ،أ”أڑأ‘أأ‰ أ¦أ‡أ،أ‘أ¦أ‡أأ‡أٹ أ‡أ،أںأ‹أأ‘أ‰ أ‡أ،أٹأ أٹأٹأ¸أ³أژأگ أأ أ£أŒأ£أ،أ¥أ‡ أ£أ¤ أ‡أ،أٹأ‡أ‘أأژ أ‡أ،أڑأ‘أˆأأ¸ أ‡أ،أ…أ“أ،أ‡أ£أ أ£أ¦أ–أ¦أڑأ‡أٹ أ،أ¥أ‡ آ، أ¦أ¥أ¦ أ•أ¤أ¦ " أڑأˆأڈأ‡أ،أ،أ¥ أ‡أ،أˆأ‘أڈأ¦أ¤أ " أ£أ¤ أ‡أ،أأ£أ¤ أ¦أٹأچأڈأأڈأ‡أ° أ£أ¤ أچأ–أ‘ أ£أ¦أٹ أˆأ¦أ‡أڈأأ¥أ‡ أ‡أ،أںأˆأأ‘ أ‡أ،أأ“أأچ آ، أ¦أأڈ أکأ¦أ¸أ³أ " أڑأ،أ أƒأچأ£أڈ أˆأ‡أںأ‹أأ‘ " أأ أ‡أ،أˆأ،أ‡أڈ أچأٹأ¬ أ‡أ“أٹأأ‘أ¸أ³ أˆأ¥ أ‡أ،أٹأ¸أ³أ‘أچأ‡أ، أأ أ£أ•أ‘ أأ أڑأ‡أ£ 1933أچأأ‹ أڈأ‘أ“ أˆأ¥أ‡ أ¦أٹأژأ‘أ¸أ³أŒ أأ أ‡أ،أŒأ‡أ£أڑأ‰ أ£أ¤أ¥أ‡ أ¦أ•أ‡أ‘أٹ أ،أ¥ أˆأڑأڈأ†أگ أ£أأ‡أ£أ‡أ° أ¦أ£أ¦أکأ¤أ‡أ° أ¦أ£أ¤أکأ،أأ‡أ° أ،أ¤أ”أ‡أکأ¥ أ‡أ،أƒأڈأˆأ أچأٹأ¬ أ¦أ‡أأٹأ¥ أ‡أ،أ£أ¤أأ¸أ‰ أˆأ¥أ‡ . أ¦أ£أ¤ أ‡أ،أ¦أ‡أ–أچ أأ أ£أ‹أ، أچأ‡أ،أ‰ " أڑأ،أ أƒأچأ£أڈ أˆأ‡أںأ‹أأ‘ " أƒأ¤ أƒأˆأ¤أ‡أپ أچأ–أ‘ أ£أ¦أٹ أƒأ¦ أ‡أ،أچأ–أ‡أ‘أ£أ‰ أأ¥أ¦أ¦أ¤ أ‡أ،أ‘أچأ،أ‰ أ¦أ‡أ،أ“أأ‘ آ، أ¦أأڈ أںأ‡أ¤أ¦أ‡ أأ أڑأ•أ¦أ‘أ¥أ£ أ‡أ،أأڈأأ£أ‰ أ£أ¤ أ£أچأٹأ‘أأ أ‘أںأ¦أˆ أ‡أ،أˆأچأ‘ أ¦أ‡أ،أٹأŒأ‡أ‘أ‰ آ، أ¦أ،أگأ،أں أ¦أ•أ،أ¦أ‡ أˆأ£أ‘أ‡أںأˆأ¥أ£ أأ أ¦أأٹ أ£أˆأںأ‘ أ£أ¤ أڈأ¦أ،أ‰ أ‡أ،أ…أ“أ،أ‡أ£ أ…أ،أ¬ أŒأ¤أ¦أˆ أ”أ‘أ أ‚أ“أأ‡ أ¦أ¥أ£ أ£أڑ أ›أأ‘أ¥أ£ أ£أ¤ أƒأˆأ¤أ‡أپ أ‡أ،أأ£أ¤ أ¤أ”أ‘أ¦أ‡ أ‡أ،أ…أ“أ،أ‡أ£ أأ أٹأ،أں أ‡أ،أ‘أˆأ¦أڑ أأ أڈأ¦أ،أ‰ " أأکأ‡أ¤أ " أ¦أأ أ£أ‡أ،أأ’أأ‡ أƒأ¦ أ‡أ،أ£أ،أ‡أأ¦ أںأ£أ‡ أںأ‡أ¤أٹ أٹأ“أ£أ¬ أ¦أ…أ¤أڈأ¦أ¤أأ“أأ‡ أ¦أ›أأ‘أ¥أ‡ آ، أ¦أأڈ أƒأ،أٹأأأٹ أأ أ¦أ،أ‡أأ‰ " أںأ¦أٹأ‡أˆأ‡أ‘أ¦ " أأ أ‡أ،أ”أ£أ‡أ، أ‡أ،أ£أ‡أ،أأ’أ أڑأڈأڈأ‡أ° أ›أأ‘ أأ،أأ، أ£أ¤ أ‡أ،أڑأ‡أ†أ،أ‡أٹ أ‡أ،أ£أ‡أ،أأ’أأ‰ أ¦أ‡أ،أأکأ‡أ¤أأ‰ أٹأ¤أچأڈأ‘ أˆأƒأ•أ¦أ،أ¥أ‡ أ…أ،أ¬ أŒأگأ¦أ‘ أچأ–أ‘أ£أأ‰ أƒأ¦ أ£أ¤ أ‡أ،أأ£أ¤ أˆأ•أأ‰ أڑأ‡أ£أ‰ آ، أ¦أ،أ‡ أٹأ’أ‡أ، أ‚أ‹أ‡أ‘ أڑأ‘أ¦أˆأٹأ¥أ£ أˆأ‡أڈأأ‰ أڑأ،أ¬ أأ‡أ£أ‡أٹأ¥أ£ أ‡أ،أأ‡أ‘أڑأ‰ أ¦أ¦أŒأ¦أ¥أ¥أ£ أ‡أ،أ£أ“أٹأکأأ،أ‰ أ¦أڑأأ¦أ¤أ¥أ£ أ‡أ،أ¦أ‡أ“أڑأ‰ أ‡أ،أٹأ أٹأژأٹأ،أ أڑأ¤ أ‡أ،أƒأŒأ¤أ‡أ“ أ‡أ،أ‚أ“أأ¦أأ‰ أ‡أ،أƒأژأ‘أ¬ أˆأƒأŒأ“أ‡أ£أ¥أ‡ أ‡أ،أأأ•أ‘أ‰ أ¦أ¦أŒأ¦أ¥أ¥أ‡ أ‡أ،أ£أڈأ¦أ¸أ‘أ‰ أ¦أڑأأ¦أ¤أ¥أ‡ أ‡أ،أ–أأأ‰ أ‡أ،أٹأ أ،أ‡ أٹأژأأ¬ أ£أ،أ‡أ£أچأ¥أ£أ‡ أڑأ،أ¬ أ‡أ،أ¤أ‡أ™أ‘أأ¤ . أ¦أ…أگأ‡ أںأ‡أ¤ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أ£أ‘أ“أ، أƒأ¦ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أچأ‘ أƒأ¦ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أچأڈأأ‹ أ‡أ،أگأ أ•أ‡أ‘ أأ“أ£أ¬ " أ”أڑأ‘ أ‡أ،أٹأأڑأأ،أ‰ " أƒأ أ‡أ،أ£أ¦أ’أ¦أ¤ أ£أ¤ أ›أأ‘ أأ‡أأأ‰ أأڈ أ•أ‡أ‘ أأ أڈأأ¦أ‡أ¤ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أڑأ‘أˆأ أ£أڈأ‘أ“أ‰ أأ‡أ†أ£أ‰ أˆأگأ‡أٹأ¥أ‡ أ£أ¤أگ أ£أ‡ أأ’أأڈ أڑأ،أ¬ أ¤أ•أ أأ‘أ¤ أچأأ¤ أƒأ¤ أƒأ“أ¥أ£ " أˆأڈأ‘ أ”أ‡أںأ‘ أ‡أ،أ“أأ‡أˆ " أ¦أ£أ¤ أˆأڑأڈأ¥ " أ¤أ‡أ’أں أ‡أ،أ£أ،أ‡أ†أںأ‰ " أأ أ¤أ”أ‘أ¥ أأ أ‡أ،أڑأ‘أ‡أ أ¦أ…أ¤أکأ،أ‡أأ‡أ° أ£أ¤أ¥ آ، أأ…أ¤ أ‘أ‡أ†أڈأ¥ أƒأ¦ أƒأ¦أ، أ£أ¤ أٹأڑأ£أ¸أڈ أƒأ¤ أأںأٹأˆ أˆأ¥ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أ¥أ¦ " أڑأ،أ أƒأچأ£أڈ أˆأ‡أںأ‹أأ‘ " أ¦أأ أںأٹأ‡أˆأ " أچأ¦أ، أ‡أ،أ¤أ™أ‡أ†أ‘ أ‡أ،أ…أأأ‡أڑأأ‰ أ،أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أڑأ‘أˆأ " أ‡أ،أ•أ‡أڈأ‘ أأ أکأ‘أ‡أˆأ،أ“ أڑأ‡أ£ 1985 أƒأ أ£أ¤أگ أ‡أ‹أ¤أأ¤ أ¦أڑأ”أ‘أأ¤ أڑأ‡أ£أ‡أ° أڑأأڈأٹ أأ•أ،أ‡أ° أأأ¥ أڑأ¤ أ‡أ،أٹأŒأڈأأڈ أأ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أڑأ‘أˆأ آ، أ¦أٹأکأ‘أأٹ أˆأ‡أ،أٹأأ•أأ، أ…أ،أ¬ أٹأŒأ‘أˆأ‰ " أڑأ،أ أƒأچأ£أڈ أˆأ‡أںأ‹أأ‘ " أأ أںأٹأ‡أˆأ‰ أ”أڑأ‘ أ‡أ،أٹأأڑأأ،أ‰ أڑأ¤أڈأ£أ‡ أںأ‡أ¤ أکأ‡أ،أˆأ‡أ° أأ أںأ،أأ‰ أ‡أ،أ‚أڈأ‡أˆ أˆأ‡أ،أأ‡أ¥أ‘أ‰ أأœأˆأ، " أ‡أ،أ“أأ‡أˆ أ¦أ¤أ‡أ’أں أ‡أ،أ£أ،أ‡أ†أںأ‰ " أˆأ“أ¤أأ¤ أکأ¦أأ،أ‰ " أچأأ‹ أأ‘أ¦أأ¥أ‡ أأ أںأٹأ‡أˆأ¥ " أأ¤ أ‡أ،أ£أ“أ‘أچأأ‰ أ£أ¤ أژأ،أ‡أ، أٹأŒأ‡أ‘أˆأ أ‡أ،أ”أژأ•أأ‰ " أ¦أگأ،أں أچأأ¤ أأ‡أ، أ،أ¥ أƒأچأڈ أƒأ“أ‡أٹأگأٹأ¥ أ‡أ،أ…أ¤أŒأ،أœأأ’ " أ…أ¤ أ‡أ،أ،أ›أ‰ أ‡أ،أ…أ¤أŒأ،أأ’أأ‰ أأڈ أ‡أژأٹأ•أٹ أˆأ‡أ،أˆأ‘أ‡أڑأ‰ أأ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أ£أ‘أ“أ، أ¦أ‡أ،أٹأأ¦أ أڑأ،أ¬ أ“أ‡أ†أ‘ أ‡أ،أ،أ›أ‡أٹ آ، أ¦أ£أ¤ أ‡أ،أ£أ„أںأڈ أƒأ¤أ¥ أ،أ‡ أأ¦أŒأڈ أأ أ،أ›أٹأںأ£ " أ‡أ،أڑأ‘أˆأأ‰ " أ¦أ،أ‡ أأ£أںأ¤ أƒأ¤ أأ¤أŒأچ أأأ¥أ‡ " أ¦أ¦أ،أ¸أڈأٹ أںأ،أ£أ‡أٹ أگأ،أں أ‡أ،أƒأ“أٹأ‡أگ أ‡أ،أ…أ¤أŒأ،أأ’أ أڈأ‡أأڑأ‡أ° أ…أ،أ¬ أ‡أ،أٹأچأڈأ أڑأ¤أڈ " أڑأ،أ أƒأچأ£أڈ أˆأ‡أںأ‹أأ‘ " أ،أأ‹أˆأٹ أ،أ¥ أƒأ¤ أ‡أ،أ،أ›أ‰ أ‡أ،أڑأ‘أˆأأ‰ أکأأڑأ‰ أ¦أٹأٹأ“أڑ أ،أںأ، أ”أںأ، أ£أ¤ أƒأ”أںأ‡أ، أ‡أ،أƒأڈأˆ أ¦أ‡أ،أ”أڑأ‘ أأٹأ‘أŒأ£ أ£أ”أ¥أڈأ‡أ° أ£أ¤ أ£أ“أ‘أچأأ‰ " أ”أأںأ“أˆأأ‘ " ( أ‘أ¦أ£أأ¦أ¦أŒأ¦أ،أأٹ ) أ¦أ•أ‡أ›أ¥ أ”أڑأ‘أ‡أ° أ£أ‘أ“أ،أ‡أ° أƒأ أ£أ¦أ’أ¦أ¤أ‡أ° أڈأ¦أ¤ أأ‡أأأ‰ أأ‡أٹأأ أƒأ¤ أŒأ‡أپ أ‡أ،أ¦أ’أ¤ أڑأ،أ¬ أٹأأڑأأ،أ‰ أ‡أ،أˆأچأ‘ " أ‡أ،أ£أٹأأ‡أ‘أˆ " ( أأڑأ¦أ،أ¤ ) أ¦أ¥أ¦ أ£أ‡ أƒأ•أˆأچ أˆأڑأڈأ†أگ أ¤أ¦أ‡أ‰أ° أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أٹأأڑأأ،أ‰ . أ¦أƒأˆأ¤أ‡أپ أ‡أ،أأ£أ¤ أ”أڑأ‘أ‡أپ أˆأ‡أ،أ“أ،أأأ‰ أ¦أ،أڑأ،أ¥أ£ أˆأ‡أ،أ£أ¦أ‡أ‘أ‹أ‰ أںأگأ،أں أ¦أچأ“أˆأ¤أ‡ أƒأ¤ أ¤أٹأگأںأ‘ أƒأ¦ أ¤أگأںأœأ‘ أƒأ¤ " أ…أ£أ‘أپأ‡أ° أ‡أ،أأأ“ " أ¦أ…أ¤ أ¦أ،أڈ أأ " أ¤أŒأڈ " أˆأ”أ£أ‡أ، أŒأ’أأ‘أ‰ أ‡أ،أڑأ‘أˆ أ£أ¤ أƒأ•أ، أڑأ‘أأ أ£أ¤ أ‡أ،أأ£أ¤ آ، أ¦أأڈ أŒأ‡أپ أڑأ،أ¬ أ،أ“أ‡أ¤أ¥ أأ¦أ،أ¥ أگأ‡أںأ‘أ‡أ° أ£أ¤أکأأ‰ " أڈأ£أ¸أ¦أ¤ " أ‡أ،أأ£أ‡أ¤أأ‰ : ( أٹأکأ‡أ¦أ، أ‡أ،أ،أأ،أµ أڑأ،أأ¤أ‡ أڈأ£أ¸أ¦أ¤ - أڈأ£أ¸أ¦أ¤ أ…أ¤أ‡ أ£أڑأ”أ‘أ± أأ£أ‡أ¤أ¦أ¤ - أ¦أ…أ¤أ¤أ‡ أ،أƒأ¥أ،أ¤أ‡ أ£أµأچأˆأ¸أ¦أ¤ ) أ¦أأ أ£أکأ¦أ،أٹأ¥ أƒأ¦ أکأ¦أأ،أٹأ¥ أƒأ¦ أ£أڑأ،أأٹأ¥ أ‡أ،أ”أ¥أأ‘أ‰ " أأأ‡أ¤أˆأںأ¶ " أأ“أ£أ¬ أ‡أ،أ’أأٹ أˆأ‡أ“أ£أ¥ أ‡أ،أأ£أ‡أ¤أ أ‡أ،أ£أٹأڈأ‡أ¦أ، - أأ أ£أ‡ أƒأ™أ¤ أچأٹأ¬ أ‡أ،أ‚أ¤ أˆأأ¤ أƒأ”أأ‡أ†أ¤أ‡ أأ أ‡أ،أأ£أ¤ - أ¦أ¥أ¦ " أ‡أ،أ“أ،أأک " أچأأ‹ أأ•أ أ‡أ،أ‘أ‡أ¥أˆ أ‡أ،أگأ أƒأ¦أأڈ أ£أ•أ‡أˆأأچأ¥ أˆأ›أ£أ“ أ‡أ،أأٹأ‡أ†أ، أ¦أ…أ›أ‘أ‡أأ¥أ‡ أأ أ‡أ،أ’أأٹ أƒأ¦ أ‡أ،أ“أ،أأک أأ أأ¦أ،أ¥ : ( أأ–أ† أ“أ¤أ‡أ¥أµ أƒأ¦ أ£أ•أ‡أˆأأچ أ‘أ‡أ¥أˆ أƒأ£أ‡أ، أ‡أ،أ“أ،أأک أˆأ‡أ،أگأ¸أµأˆأ‡أ، أ‡أ،أ£أµأأٹأ¸أ³أ،أ¶ ) أ¦أٹأµأ‘أ¦أ¬ أ،أƒأ£أ‘أ† أ‡أ،أأأ“ ( أ£أ“أ£أکأٹأ‡أ¤ ) أأ•أأ‘أٹأ‡أ¤ أ…أگأ‡ أ•أچأٹ أ¤أ“أˆأٹأ¥أ£أ‡ أ…أ،أأ¥ أأ£أںأ¤ أƒأ¤ أأ¤أ™أ‘ أ…أ،أأ¥أ£أ‡ أڑأ،أ¬ أƒأ¤أ¥أ£أ‡ أژأ‘أ¦أŒ أڑأ،أ¬ أڑأ£أ¦أڈ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أڑأ‘أˆأ أ‡أ،أٹأأ،أأڈأ أ¦أ¥أ¦ أ¦أچأڈأ‰ أ‡أ،أ¦أ’أ¤ أ¦أ¦أچأڈأ‰ أأ‡أأأ‰ أ‡أ،أأ•أأڈأ‰ أ£أ¥أ£أ‡ أکأ‡أ،أٹ أƒأˆأأ‡أٹأ¥أ‡ آ، أ¦أ‡أ،أٹأ“أ£أأک أ¥أ¦ أ¤أ¦أڑ أ£أ¤ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أأˆأڈأƒ أˆأ£أکأ،أڑ أ‹أ£ أˆأƒأ‘أˆأڑأ‰ أƒأ”أکأ‡أ‘ أ£أ¤ أأ‡أأأ‰ أ¦أ‡أچأڈأ‰ أ¦أأژأٹأ£ أˆأ”أکأ‘ أˆأأ‡أأأ‰ أ£أژأ‡أ،أأ‰ آ، أ¦أ،أڑأ¸أ³أ، أ¥أگأ‡ أ£أ¸أ³أ£أ‡ أƒأ¦أچأ¬ أ…أ،أ¬ أƒأ¥أ، أ‡أ،أƒأ¤أڈأ،أ“ أƒأ¤ أأژأٹأ‘أڑأ¦أ‡ أأ¤ أ‡أ،أ£أ¦أ”أچ أ‡أ،أگأ أ•أ‡أ‘- أˆأڑأڈأ†أگ - أ£أ¤ أأ¤أ¦أ¤ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أڑأ‘أˆأ أ‡أ،أڈأ‡أ،أ‰ أڑأ،أ¬ أأ‡أˆأ،أأٹأ¥ أ،أ،أٹأکأ¦أ‘ أ¦أ‡أ،أˆأڑأڈ أڑأ¤ أ‡أ،أŒأ£أ¦أڈ . أ¦أأ أ£أأ‡أ،أ‰ أ£أ¤أ”أ¦أ‘أ‰ أ£أ¤أگ أƒأںأ‹أ‘ أ£أ¤ أڑأأڈأأ¤ أ£أ¤ أ‡أ،أ’أ£أ¤ أ،أ،أƒأڈأأˆ " أڈ. أڑأˆأڈأ‡أ،أڑأ’أأ’ أ‡أ،أ£أأ‡أ،أچ " أ”أںأ¦أ¬ أ£أ‘أأ‘أ‰ أ£أ¤ أ›أ£أک أچأ أ‡أ،أأ£أ‡أ¤أأأ¤ أأ أ‘أأ‡أڈأ‰ " أڑأ،أ أƒأچأ£أڈ أˆأ‡أںأ‹أأ‘ " أ،أچأ‘أںأ‰ أ‡أ،أٹأŒأڈأأڈ أ‡أ،أ£أڑأ‡أ•أ‘أ‰ أأ أ‡أ،أ”أڑأ‘ أ‡أ،أڑأ‘أˆأ أ،أƒأ¤أ¥ أںأ›أأ‘أ¥ أ£أ¤ أƒأˆأ¤أ‡أپ أ¦أکأ¤أ¥ - أأ أ‘أƒأأ - أأڑأ£أ،أ¦أ¤ أأ أٹأ¦أ‡أ–أڑ أ¦أڈأ¦أ¤ أ–أŒأأŒ أƒأ¦ أںأ£أ‡ أأأ¦أ، أƒأˆأ¦ أ‡أ،أکأأˆ أ‡أ،أ£أٹأ¤أˆأ : ( أ…أگأ‡ أںأ‡أ¤ أˆأڑأ–أµ أ‡أ،أ¤أ‡أ“ أ“أأأ‡أ° أ،أڈأ¦أ،أ‰أ² أأأ أ‡أ،أ¤أ‡أ“ أˆأ¦أأ‡أٹأ± أ،أ¥أ‡ أ¦أکأˆأ¦أ،أµ )

|